NTT EDXと大阪教育大学の共同研究 「AIとデータサイエンス授業の学習プロセス分析」の成果について

(報道発表資料)

2025年06月24日

株式会社NTT EDX

国立大学法人 大阪教育大学

NTT EDXと大阪教育大学の共同研究

「AIとデータサイエンス授業の学習プロセス分析」の成果について

株式会社NTT EDX(東京都千代田区、代表取締役社長 金山 直博 以下、NTT EDX)と国立大学法人大阪教育大学(大阪府柏原市、学長:岡本 幾子)は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)」のイベントを契機に同研究を企画し、NTT EDXの電子教科書・教材配信ビューワーサービス「EDX UniText」 を大阪教育大学が実施する授業「AIとデータサイエンス」にて活用しました。

EDX UniTextの機能を活用した学習教材閲覧ログデータ及び学習管理システムで収集した履修選択心理のアンケート、最終試験結果の3種類のデータを統合し、AI技術のベイジアンネットワークを用いて、 履修者の学習プロセスを分析したところ一定の成果を得ましたので公表いたします。

1.目的 ・調査分析

■目的

どのような学生が、どのように学習(教材を閲覧)し、どのような学習成果を得られたか(試験結果)について、学習者の背景、学習プロセス、学習結果の関係性を明らかにし、今後の授業改善の示唆を得る。

■調査対象者

2023年度第4ターム「AIとデータサイエンス」授業の受講生のうち調査分析協力に同意かつ履修時アンケートに回答した47名。

■分析対象データ

履修時アンケート回答データ、教材閲覧ログデータ(EDX UniText)、テスト回答データ

2.結果

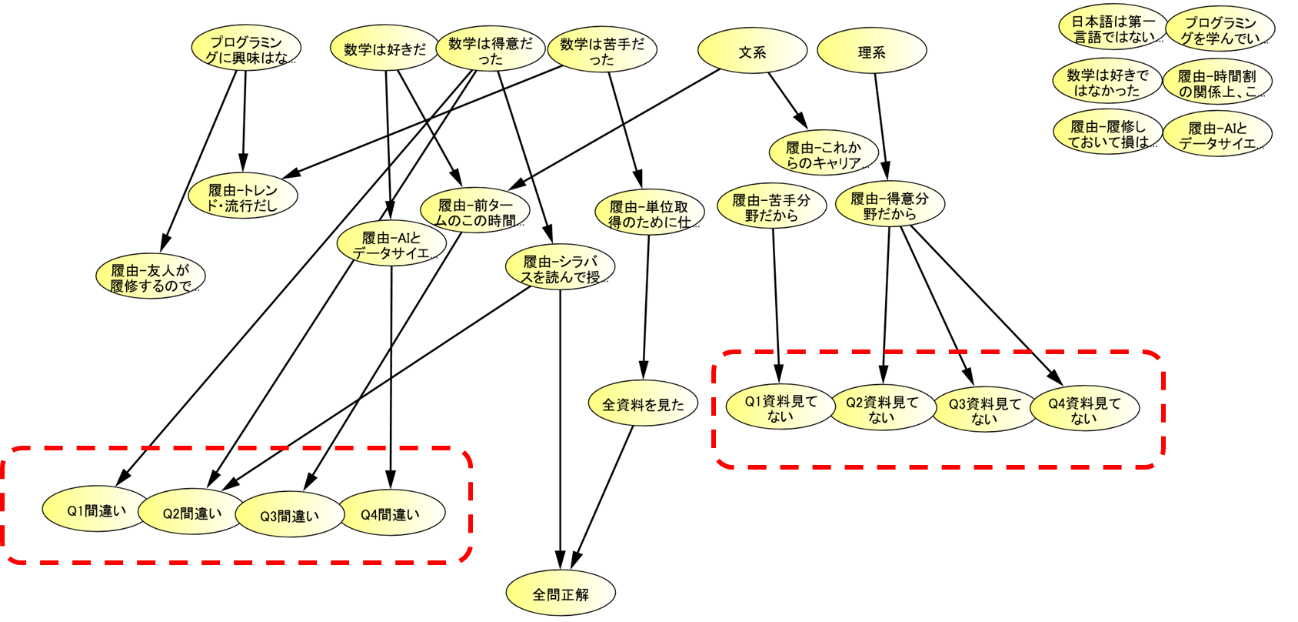

収集データを元に、どのような学生がどのように学習(教材閲覧)し、学習成果(テスト結果)につながったのか、ベイジアンネットワークを構築した。

分析の結果、数学が得意であったり、時間割の空きを埋めるためであったり、いわば損得勘定などで履修したと考えられる学生よりは、たとえ数学に苦手意識があっても、授業の内容自体に興味関心を持つ学生の方が、効率的に教材閲覧をしてテストに全問正解している傾向などが定量的に確認された。

2024年度、この分析結果をもとに授業プログラムを改善し、容易な内容から複雑な内容という順序で授業を構成するのではなく、学生により身近に感じられるテーマで興味が高いと考えられるものから始めていくようにした。具体的には、授業のプログラム順番を入れ替え(例えば、Siri/GoogleアシスタントとLLMの比較実験や、Apple MusicとSpotifyの比較実験を最初の授業へ)一部のプログラム(プログラミング言語を一切使わないプログラミング的思考)をやめ、生成AIについてのプログラムを増やすなど、より興味関心を連鎖させていくように再構成した。

3.今後の取り組み

この学習プロセス分析は、企業などではユーザー行動分析として、広く一般的に普及している基本的な手法だが、大学の授業分析で活用されているケースはほとんどない。今後、授業分析の定石として普及するように、当該共同研究にて実施した分析手法を広く共有していく。

またEDX UniTextのプラットフォーム基盤を通じ産学で連携し高等教育機関の「教育DX」推進を後押していく。

※NTT西日本のWebサイトにて事例概要が掲載されています。

https://business.ntt-west.co.jp/jirei/072.html

本件に関するお問い合わせ先はこちら

株式会社NTT EDX

E-mail:contact@nttedx.co.jp

URL:https://www.nttedx.co.jp/